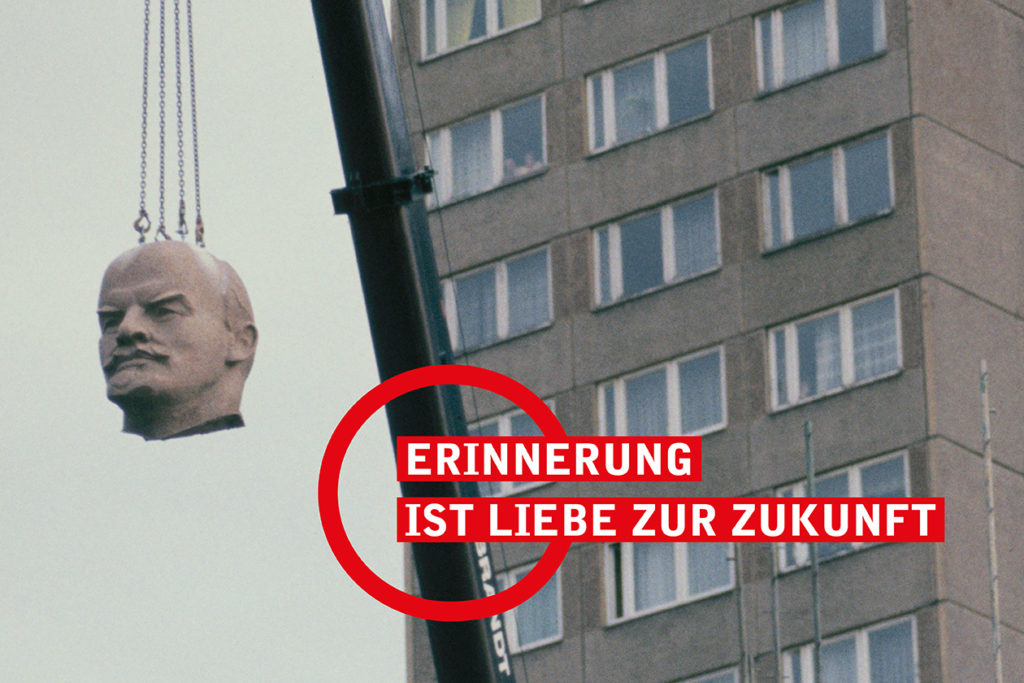

Auftaktveranstaltung der Reihe »Erinnerung ist Liebe zur Zukunft« zieht eine Bilanz von 29 Jahren Deutscher Einheit

Es war eine emotionsgeladene, hochspannende und anregende Diskussion, mit der die Veranstaltungsreihe »Erinnerung ist Liebe zur Zukunft« in der sehr gut besuchten BOXX des Theaters Heilbronn eröffnet wurde. »29 Deutsche Einheit – eine Bilanz«, so lautete der schlichte Titel. Über die Situation in Deutschland, das seit 29 Jahren wiedervereint, aber von einer wirklichen Einheit weit entfernt ist, diskutierten: Dr. Adriana Lettrari, Organisationsberaterin, Publizistin und Mitbegründerin des Netzwerks „3te Generation Ostdeutschland“; Dr. Hans-Joachim Maaz, der Vorsitzende des Instituts für Tiefenpsychologie und psychosoziale Prävention e. V. und Gründer der Hans-Joachim Maaz – Stiftung Beziehungskultur und Heilbronns Intendant Axel Vornam, der durch seine deutsch-deutsche Biographie und seine Arbeit als politisch wirkender Künstler die Umbrüche der deutschen Geschichte aus einer besonderen Perspektive betrachtet. Zwischen Moderation und Diskussion switchte Prof.Dr. Martin Sabrow munter und souverän hin und her, er ist Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam und Professor für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Endlich kommt die Debatte im Westen an

Endlich, sagt Dr. Adriana Lettrari, kommt die Debatte über die Erfolge und Misserfolge des Deutschen Einheitsprozesses auch in Westdeutschland an. Vor fünf Jahren, zum 25. Jahrestag des Mauerfalls, fanden diese Gesprächsrunden fast ausschließlich im Osten statt, der Westen hat sich nicht dafür interessiert. Auch Prof. Dr. Martin Sabrow freut sich, dass das Theater in einer westdeutschen Stadt mit der Reihe »Erinnerung ist Liebe zur Zukunft« auf die Bilanz der letzten 30 Jahre schaut. Und er fragt, warum wir mehr die Einheit, als die Freiheit feiern. Dr. Hans-Joachim Maaz, der von Sabrow als »Experte für ostdeutsche Befindlichkeiten« vorgestellt wurde, nannte den Mauerfall das größte Ereignis seines Lebens. Aber mit der Einheit, mit der sei er nicht zufrieden. Er unterscheidet zwischen der »äußeren Freiheit« der offenen Grenzen und der Reisemöglichkeiten, die ganz klar errungen wurde, und der »inneren Freiheit«, von der man weit entfernt sei. Innere Freiheit bedeute für ihn, dass sich das »Selbst« frei entfalten kann, dass mantun kann, was man will, oder sich aus Einsicht zurückhält. »Wie kann es sein, dass die Meinungsfreiheit vom Mainstream wieder derartig eingeengt wird«, fragt er. Und außerdem: Sich darstellen und immer verkaufen zu müssen, damit kämen viele Menschen aus dem Osten nicht klar.

Nach dem heißen Herbst 89 kam die Ernüchterung

Axel Vornam beschreibt die Zeit zwischen September und November 1989, den heißen Herbst 89, als spannendste Zeit. Er selbst moderierte an seiner damaligen Wirkungsstätte, dem Theater Rudolstadt den »Dialog 89«, in dem die Menschen diskutierten, wie man die DDR zu einem freiheitlichen, demokratischen Staat formen kann. »Zwischen ›Wir sind d a s Volk‹ und ›Wir sind e i n Volk‹ lagen gerade mal sechs Wochen«. Danach sei es mit den demokratischen Reformen auf dem Gebiet der DDR vorbei gewesen. Es sei nur noch um die Einheit gegangen, die dann eher ein Anschluss der DDR wurde, erinnert er sich. Viele Künstler und Intellektuelle hätten sich von dem Augenblick an aus der gesellschaftlichen Debatte zurückgezogen. Prof. Sabrow konstatiert die Enttäuschung, die 1990 auf die Euphorie der friedlichen Revolution folgte, merkt aber auch an, dass die DDR nicht einfach von der alten Bundesrepublik übernommen worden sei, sondern dass ein Großteil der Bürger die D-Mark wollte und nach den gleichen Lebensverhältnissen wie im Westen strebte. Diesem Druck konnten auch die vorsichtigen Politiker aus dem Westen, die den Prozess eher langsam vorantreiben wollten, nichts entgegensetzen.

»Das, was 1989 passiert ist, ist so unendlich überraschend gewesen, niemand hatte ein Szenario dafür«, beschreibt Adriana Lettrari.

Die beiden Koreas lernen von den Fehlern der Deutschen

Die beiden Koreas lernen aus den Fehlern des deutsch-deutschen Zusammenwachsens. Adriana Lettrari ist genauso wie Hans-Joachim Maaz von Mitarbeitern eines Wiedervereinigungsministeriums in Südkorea befragt worden, die den deutschen Einheitsprozess genauestens analysieren und einen Plan für die Zusammenführung der beiden Koreas entwickeln.

Wo liegen die Fehler?

Aus Sicht von Hans-Joachim Maaz besteht der Grundfehler der Deutschen Einheit darin, dass die Ostdeutschen nach der friedlichen Revolution nicht die Macht in ihrem eigenen Land übernommen hätten. »Wir sind übergelaufen.« Es gab keinen Einigungsprozess, keine neue, gemeinsam entwickelte Verfassung. Die Menschen im Osten hätten das vermeintlich bessere Leben des Westens gewählt. Keine der beiden Seiten habe danach gefragt, was vielleicht aus der DDR bewahrenswert gewesen wäre oder was vielleicht am westdeutschen Leben falsch war.

Axel Vornam spricht von einer mehrfachen Enteignung der Ostdeutschen. Sie hätten die Freiheit gewählt und einen Verlust ihrer Arbeitsplätze, eine Aberkennung ihrer Lebensleistung und einen Elitenaustausch erfahren, der bis heute nachwirkt. »Die Frustrationen im Osten ist kein Ergebnis der DDR, sondern sie resultieren aus den zum Teil bitteren Erfahrungen danach.«

»Wie kann es sein, dass nur 1,7 Prozent der Führungspositionen in Deutschland mit Ostdeutschen besetzt sind«, fragt Lettrari. Jetzt sei es an der Zeit, dass ihre Generation der Nachwendekinder mit den Erfahrungen beider Systeme an die Reihe komme, in Führungspositionen aufzusteigen, um wieder ein gesellschaftliches Gleichgewicht herzustellen. Und sie ergänzt: Mit den Erfahrungen von heute: Würde man das heute noch einmal genauso machen? Gibt es vielleicht auch so etwas wie eine Scham der Westdeutschen über die Versäumnisse des Einigungsprozesses?

»Scham? Nein!«, sagt Sabrow. »Sorgen? Sehr wohl!« Er kritisiert das sich Einrichten in den deutsch-deutschen Befindlichkeiten, vermisst die Einordnung der Ereignisse von 1989/90 in die globalen Zusammenhänge. Er ist sehr stolz auf das Institut, das er leitet und beschreibt: »Wir haben uns sehr lange unsere Biografien erzählt. Viele meiner Mitarbeiter sind ost-westdeutsche Hybridwesen.«

Den Osten nicht in die rechte Ecke stellen

»Aber sind all diese Versäumnisse ein Grund,

dass man rechtsradikal wählt?«, zeigt Sabrow sein Unverständnis für die Stärke

der AfD in Ostdeutschland.

Maaz betont, dass viele AfD-Wähler einzig und allein, um den größtmöglichen

Protest zu äußern und den etablierten Parteien den schmerzhaftesten Denkzettel

zu erteilen, so und nicht anders abstimmten. Die wenigsten von ihnen hätten eine

rechtsradikale Gesinnung. Er sieht eine große Gefahr darin, den Osten in die

braune Ecke zu stellen. Stattdessen solle man lieber nachfragen, wo die

Ursachen für dieses Verhalten lägen. Aber damit müsse man die gesamte deutsche

Entwicklung der letzten 30 Jahre hinterfragen – in Ost- wie in Westdeutschland.

Adriana Lettrari konstatiert die massenhafte Abwanderung der gut ausgebildeten

Nachwendekinder, die ein politisches Gegengewicht bilden könnten, in den

Westen. Im Übrigen hätten von den 34 000 AfD-Mitgliedern 27 000

Frauen und Männer und 90 Prozent des Führungspersonals eine westdeutsche

Biografie.

Vornam glaubt, dass die Hoffnungen, die der Osten gegenüber der Demokratie und

den Versprechungen der Politik gehegt habe, nicht aufgegangen seien. »Diese

Hoffnung war in gewisser Weise naiv.«

Stimmen aus dem Publikum

Richtig heiß her ging es, als das Publikum in die Diskussion einbezogen wurde – hier einige Stimmen:

Sind die Menschen im Osten und zunehmend auch die im Westen vielleicht irritiert von den Auswüchsen des Kapitalismus?

Eigentlich hat man im Osten ja gelernt, wie der Kapitalismus funktioniert. Aber das haben die Menschen so schnell vergessen. Antikapitalismus und Antifaschismus – beides wurde sehr schnell über Bord geworfen.

Es gibt nicht d e n Osten und d e n Westen. Die Biografien in beiden Teilen Deutschlands sind sehr unterschiedlich!

Ich habe hier aus dem Westen mit großer Spannung auf die Ereignisse in Ostdeutschland geschaut und gehofft, dass man sich dort einen eigenen, freien Staat schafft.

Und so weiter und so fort …

Moderator Prof. Dr. Martin Sabrow konnte nur

konstatieren: »Wir merken angesichts der heftigen Diskussionen: Es geht um was! Das Thema lässt

niemanden kalt.«

Aber wo sonst als im Theater gibt es die Möglichkeit, sich mit Gründlichkeit

dieser Thematik anzunehmen und in den Dialog zu treten, der so überfällig ist.

Geredet wurde auch im Anschluss an die Podiumsdiskussion lange und ausführlich. Die nächste Gelegenheit zur Fortführung des Dialogs gibt es am 4. November im Kinostar Arthaus-Kino. Hier läuft der Grimme-Preis-gekrönte Film: »Novembertage – Stimmen und Wege« von Marcel Ophüls. Im Anschluss findet ein Publikumsgespräch mit dem Filmpublizisten Ralph Eue statt.