Regieassistenten sind „Gedächtnis und guter Geist jeder Inszenierung“. Sie unterstützen den Regisseur bei seiner Arbeit und führen das Regiebuch, in welchem alle Anweisungen zum Stück festgehalten werden. Die 19-jährige Lara Schüßler ist Regieassistentin bei Christian Marten-Molnár für die Oper Minsk. Nach der ersten Bühnenprobe mit Orchester haben wir mit ihr gesprochen.

Minsk ist die erste Produktion, bei der du am Theater Heilbronn assistierst. Wann hat dich die Lust am Theater gepackt?

Ich habe mit etwa zwölf Jahren angefangen selbst Theater zu spielen, erst in der Jugendtheatergruppe, später Improtheater, dann kam ich in einen Theaterverein, bei dem ich auch heute noch aktiv bin. Dort hat sich herauskristallisiert, dass ich mich da wohlfühle. Dann war irgendwann klar, dass es in Richtung Regie geht.

Ich hatte in der Schule ein Fach, das hieß Literatur und Theater. Da hatte ich die Chance eigene Projekte zu realisieren und selbst zu spielen. Außerdem schreibe ich für eine Zeitung in der Kulturredaktion. Das gibt mir die Möglichkeit anders zu reflektieren. Ich habe mich nach dem Abitur zwar für Studienplätze beworben, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass man gleich in einen Regiestudiengang reinkommt. Ich hab dann erst eine kleine Regieassistenz bei einem freien Theater in Stuttgart gemacht, und dann eine Hospitanz am Theater in der Josefstadt in Wien. Und jetzt bin ich hier.

Ich habe vor diesem Jahr allen Leuten, die ich kenne, die am Theater was machen gesagt, dass sie mir Bescheid geben sollen, wenn es irgendwo was Spannendes gibt. Dann hat mich Karin von Kries von hier aus der Technik angerufen und gesagt: „Lara, hier könnte es was geben, schreib’ doch eine Bewerbung“. Dann hab ich die Bewerbung geschrieben, mich mit Christian [Marten-Molnár] getroffen und er hat gesagt :„Ok, das machen wir“.

Wusstest du bei der Bewerbung schon, um welches Projekt es sich handelt?

Ich wusste es ungefähr. Dass es eine Oper ist, dass es modern wird – aber sonst wusste ich eigentlich ziemlich wenig darüber. Und das finde ich total spannend, weil ich davor mit Oper wenig am Hut hatte. Ich hatte Musik als Hauptfach in der Schule und kenn mich darum relativ gut aus mit Musik. Aber jetzt bei einer Operninszenierung dabei zu sein, das ist was ganz anderes und total spannend. Es ist eine tolle Möglichkeit für mich da reinzukommen, egal ob Schauspiel oder Oper. Das ist eine riesen Chance und für mich auf jeden Fall eine tolle Erfahrung.

Ist es dann ein Unterschied als Regieassistentin eine Uraufführung zu betreuen…?

Natürlich. Also gerade bei einer Oper mit moderner Musik. Normalerweise hat man zum Beispiel Aufnahmen, auf die man zurückgreifen kann. Man hat irgendwas, von dem man zehren kann. Man hat Referenzen, auf die man sich beziehen kann. Das ist natürlich eine Chance fürs Regieteam, die müssen sich mit niemandem vergleichen, aber sie sind völlig auf sich gestellt und müssen völlig neu alles erdenken.

Wie viel Einfluss hat man da als Regieassistentin auf die Inszenierung?

Keinen. Man hat in der Regel als Regieassistenz mit dem kreativen Prozess nichts zu tun.

Welche Fähigkeiten sollte man als Regieassistentin mitbringen?

Man muss auf jeden Fall wach sein, man muss einigermaßen gut organisieren können, man muss selbst organisiert und sortiert sein. Oder wenigstens vermitteln, dass man das ist. Und man muss mit Menschen umgehen können. Also man muss sich einfach trauen zu reden, auf Menschen zuzugehen. Gerade wenn man eine freie Assistenz macht und sich mit dem Haus gar nicht auskennt sind muss man sich eben durchfragen. Das muss man halt wollen und einfach machen. Einfach drauf los. Und man muss einfach Freude haben an diesem Prozess. Wenn ich jetzt keine Lust hätte an dem Probenprozess, in dem man Tag für Tag das gleiche Stück anschaut, dann wäre ich falsch am Platz.

Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, das man während der Assistenzzeit an Fähigkeiten lernt?

An Fähigkeiten? Also zum einen bekomme ich da ganz viel mit, was die unterschiedlichen Bereiche am Theater angeht. Und natürlich einen sehr tiefen Einblick in die Inszenierungsarbeit, in den Entstehungsprozess. Das kommt auch aufs Team an. Jeder Regisseur arbeitet anders, das ist spannend zu beobachten. Die Arbeit fordert einen Spagat zwischen Unterordnung und sich trotzdem einbringen und eigenständig sein. Ich wäre falsch am Platz, würde ich jetzt in den Proben sitzen und nur sagen „ Nein, ich finde das nicht gut so“.

Du hattest überlegt Schauspieler zu werden, dann war es Regie. Jetzt bist du hier. „Minsk“ ist eine Oper, in der Anna darüber nachdenkt, ob es richtig war als 20 Jährige ihre Heimat zu verlassen. Also diesen Schritt in die neue Welt hinterfragt. Du hast ein ähnliches Alter. Hat die Beschäftigung mit der Oper den Blickwinkel auf solche Lebensentscheidungen verändert?

Ich habe kürzlich mit Christian, also dem Regisseur, über das gleiche Thema gesprochen, weil ich wirklich vor einer Zukunftsentscheidung stehe: Will ich wirklich den Schritt machen in dieses unsichere Leben der Theaterwelt oder will ich auf Nummer sicher gehen und beispielsweise Lehramt studieren?

Ich habe genau das gesagt: „Ich wünschte mir, jetzt würde die ältere Lara kommen, 20 Jahre älter und sagen, so habe ich es gemacht und so war’s scheiße“. Und selbst wenn ich dann noch ins Theater gehen würde, dann hätte ich eine andere Argumentationsbasis. Das wäre was anderes als jetzt ins Blaue hinein. Aber ich glaube, dass es trotzdem nicht vergleichbar ist mit dem Stück. Anna, also Anoushka, gibt ja ihr ganzes Leben auf, ihre Familie, das was sie ist. Und ich gebe ja mich nicht auf. Ich sage ja nur, dieser Teil meines Charakters soll hervorgehoben werden in meinem Leben. Aber ich bleibe ja mir selbst treu.

Wünschst du dir manchmal nach einer Aufführung auch auf der Bühne zu stehen den Applaus genießen zu können und nicht nur im Dunkeln zu sitzen?

Nein, gar nicht so sehr. Ich brauch die Anerkennung des Publikums nicht, wenn ich die Anerkennung während des Probenprozesses habe. Wenn mir gesagt wird „Lara, das hast du gut gemacht“ das macht mich schon zufrieden. Ich bin ja quasi nicht die, die fürs Publikum arbeitet – ich arbeite fürs Team. Regie, Bühnenbild, Darsteller, die arbeiten fürs Publikum. Man muss sich den Dank immer da von denen holen, für die man arbeitet. Das Publikum bekommt ja nichts mit von meiner Arbeit. Und das ist ok so.

Die Oper „Minsk“ von Ian Wilson und Lavinia Greenlaw wird in Kooperation mit dem Württembergischen Kammerorchester am Theater Heilbronn am 03. März 2013 im großen Haus uraufgeführt. Weitere Informationen und Aufführungstermine auf der Theaterhomepage.

Das Interview führte Johannes Pfeffer

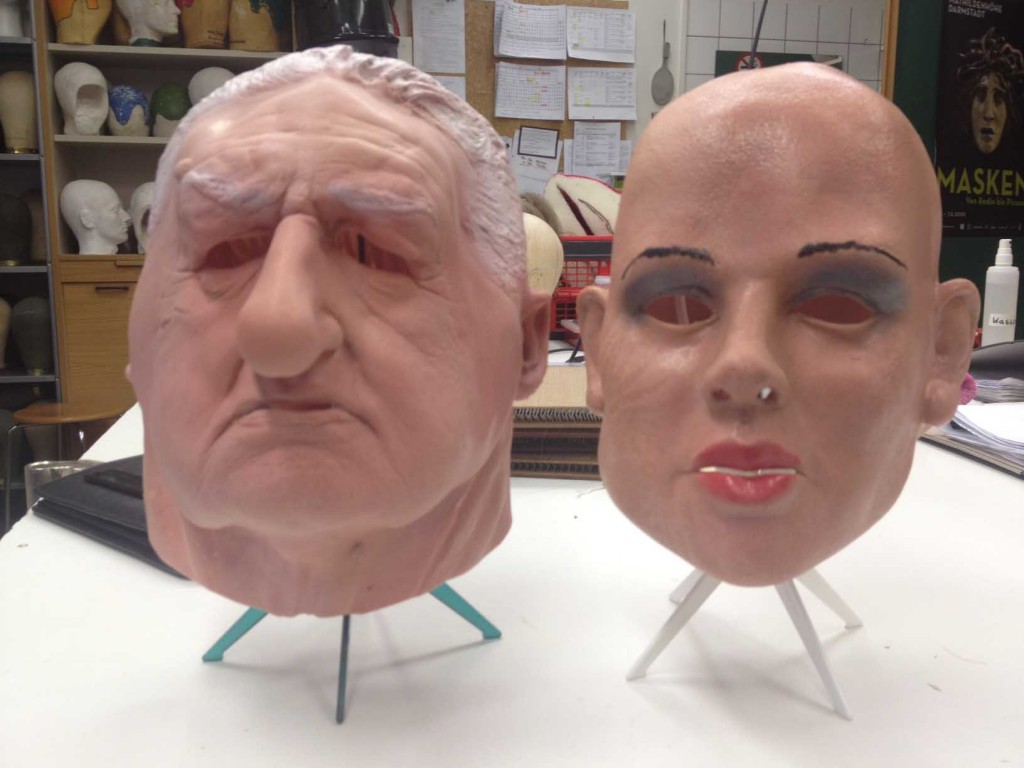

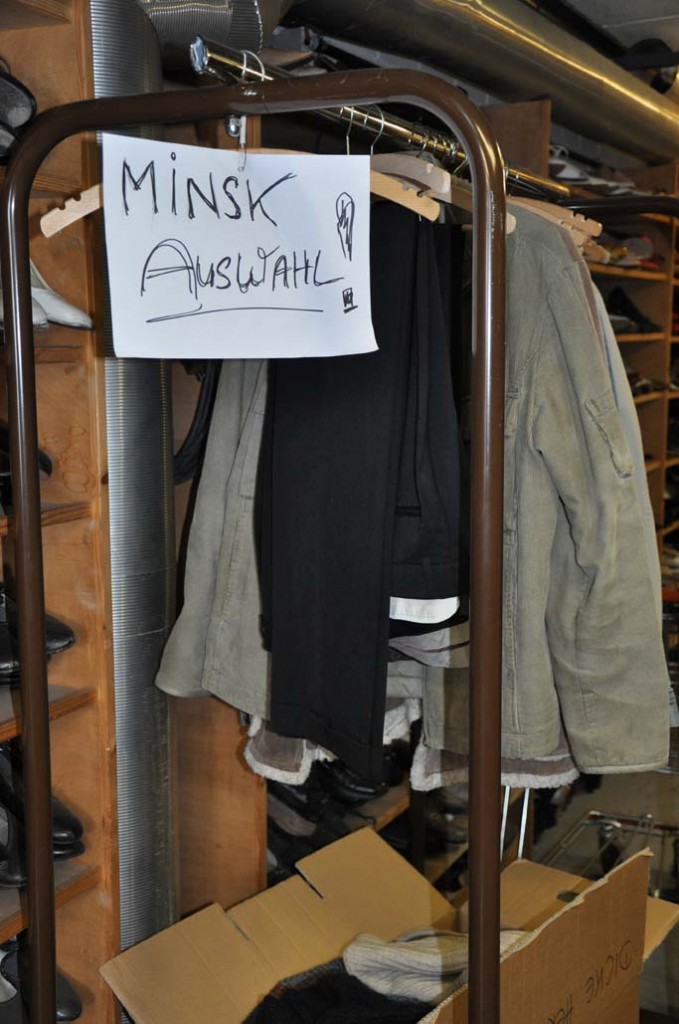

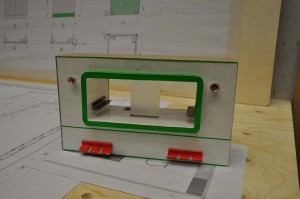

Alle Bilder: Lara Schüßler