Acht Jahre lang hat Alejandro Quintana als Chefregisseur die künstlerische Entwicklung im Schauspiel des Theaters Heilbronn mitgeprägt. Jetzt verabschiedet er sich mit der Inszenierung des »Don Quijote« und geht mit 65 Jahren in den Un-Ruhestand, will heißen: in die freie berufliche Arbeit. »Denn richtige Theaterleute gehen nie in Pension«, sagt er. Der »Don Quijote« nach Cervantes ist ihm eine Herzensangelegenheit. Der Stoff hat in Lateinamerika, Quintana stammt aus Chile, mindestens die Bedeutung wie bei uns Goethes »Faust« und wurde von einer Jury aus 100 bekannten Schriftstellern 2002 zum besten Buch der Welt gekürt. Kein Wunder, meint Alejandro Quintana. Diese Geschichte über den verrückten Ritter ist, wenn man genauer hinschaut, ein zutiefst philosophisches Werk über das Leben in all seinen Facetten. Es geht um die Suche nach Gerechtigkeit, um tiefe Freundschaft, ums Scheitern und Weitermachen, um Träume, Utopien und darum, dass man alles wagen muss, damit sie wahr werden. Don Quijote prägt die Menschen in Lateinamerika von Kindesbeinen an. Er ist dort, wo das Leben viel schwieriger ist als hier in Deutschland, Trost und Ermunterung zum Aufbegehren zugleich. Dieser Held seiner Kindheit und Jugend hat Alejandro Quintana auch in seine zweite Heimat Deutschland begleitet, in der er seit 43 Jahren lebt. »Fast hätte ich den Luxus, in dem wir hier arbeiten können, als Selbstverständlichkeit gesehen«, sagt er. Aber als er 2014 nach über 40 Jahren wieder in Santiago de Chile inszeniert hat, wurde ihm bewusst, auf welcher Insel der Glückseligen wir leben; erst recht in einer wohlhabenden, prosperierenden Stadt wie Heilbronn.

Acht Jahre lang hat Alejandro Quintana als Chefregisseur die künstlerische Entwicklung im Schauspiel des Theaters Heilbronn mitgeprägt. Jetzt verabschiedet er sich mit der Inszenierung des »Don Quijote« und geht mit 65 Jahren in den Un-Ruhestand, will heißen: in die freie berufliche Arbeit. »Denn richtige Theaterleute gehen nie in Pension«, sagt er. Der »Don Quijote« nach Cervantes ist ihm eine Herzensangelegenheit. Der Stoff hat in Lateinamerika, Quintana stammt aus Chile, mindestens die Bedeutung wie bei uns Goethes »Faust« und wurde von einer Jury aus 100 bekannten Schriftstellern 2002 zum besten Buch der Welt gekürt. Kein Wunder, meint Alejandro Quintana. Diese Geschichte über den verrückten Ritter ist, wenn man genauer hinschaut, ein zutiefst philosophisches Werk über das Leben in all seinen Facetten. Es geht um die Suche nach Gerechtigkeit, um tiefe Freundschaft, ums Scheitern und Weitermachen, um Träume, Utopien und darum, dass man alles wagen muss, damit sie wahr werden. Don Quijote prägt die Menschen in Lateinamerika von Kindesbeinen an. Er ist dort, wo das Leben viel schwieriger ist als hier in Deutschland, Trost und Ermunterung zum Aufbegehren zugleich. Dieser Held seiner Kindheit und Jugend hat Alejandro Quintana auch in seine zweite Heimat Deutschland begleitet, in der er seit 43 Jahren lebt. »Fast hätte ich den Luxus, in dem wir hier arbeiten können, als Selbstverständlichkeit gesehen«, sagt er. Aber als er 2014 nach über 40 Jahren wieder in Santiago de Chile inszeniert hat, wurde ihm bewusst, auf welcher Insel der Glückseligen wir leben; erst recht in einer wohlhabenden, prosperierenden Stadt wie Heilbronn.

Acht Jahre Heilbronn. Was wird für ihn bleiben? Erinnerungen an eine wunderbare Theaterzeit mit einem unglaublich interessierten Publikum, wie er es in keiner anderen Stadt bisher erlebt hat. Gute Schauspieler, die im Laufe der Jahre noch besser geworden sind und auf jeder Bühne bestehen könnten. Inszenierungen, von denen er sagt, es seien alles seine Kinder. »Das eine hat eine zu lange Nase, das nächste zu große Ohren – aber ich stehe zu ihnen und liebe jedes auf seine Weise.« Heilbronn wird aber auch ewig mit einem der bittersten Momente seines Lebens verbunden sein: Ein Journalist hat versucht, mit gegen ihn gerichteten Stasi-Vorwürfen den Neuanfang am Theater unter Intendant Axel Vornam zu torpedieren. Und das, indem er diese gezielt zwei Tage vor dem Start der neuen Mannschaft in der Presse lancierte. Durch gründliche Recherchen anderer Medien erwiesen sich die Anschuldigungen schnell als unhaltbar. Mit dieser bedrohlichen Erfahrung ist aber auch eine seiner schönsten eng verbunden, sagt Alejandro Quintana: Die Haltung der Stadt Heilbronn, der Zuschauer und des Intendanten, die besonnen reagiert und ihm die Chance zur Aufklärung gegeben haben. Er ist immer noch berührt, wenn er an seine Eröffnungspremiere von »Nathan der Weise« denkt, als die Zuschauer im ausverkauften Saal minutenlang im Stehen applaudiert haben. »Ich habe die Stadt sehr zu schätzen gelernt«, sagt Alejandro Quintana. Denn schon damals habe sich gezeigt, dass das Zusammenleben in Heilbronn von einer starken funktionierenden Bürgerschaft geprägt sei, die Verantwortung übernimmt. Heilbronn sei ein Musterbeispiel an Integration. »Humanismus und Bürgerlichkeit im besten Sinne gehen hier zusammen«, sagt er und ergänzt: »Den Leuten geht es gut, sie können sich das leisten.«

Zusammen mit seiner Partnerin Sylvia Bretschneider zieht Alejandro Quintana nun ins Mecklenburgische Feldberg, in die Nähe von Familie und Freunden. Den Ort und die Menschen dort kennen die beiden aus vielen Urlauben, da wollen sie leben und, so ist es verabredet, zusammen mit der Gemeinde kulturelle Projekte für Menschen der unterschiedlichsten Altersgruppen entwickeln. Außerdem warten auf Alejandro Quintana Aufgaben als Schauspieldozent und Regieaufträge von verschiedenen Theatern. Zudem wird er mindestens alle 18 Monate in Chile ein Schauspiel realisieren. Seine jüngste Inszenierung »Fausto sudaca« feierte im Dezember Premiere in Santiago de Chile und wurde von der Kritik überschwänglich gefeiert. »Ein mitreißendes und faszinierendes Stück Theater, was vor allem auch der Inszenierung Alejandro Quintanas geschuldet ist. Dem Chefregisseur am Theater Heilbronn gelingt es, seine Ansprüche an das Bühnenspiel glänzend einzulösen: ›Das Theater muss durch Augen und Ohren dringen, auf den Magen schlagen und den Kopf erreichen. Sehen, fühlen, eine Katharsis ermöglichen und das Denken anregen‹«, heißt es in einer Kritik. Typisch Alejandro!

Deshalb ist es schön, dass er Heilbronn auch weiterhin als Regisseur verbunden bleibt. Aber erst einmal freuen wir uns auf seinen »Don Quijote«.

Kategorie: Schauspiel

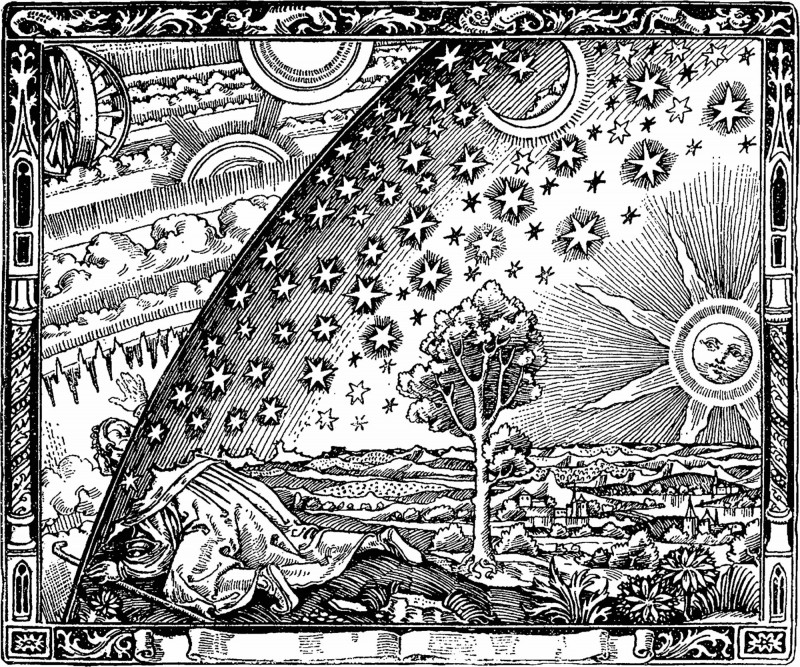

Wenn hinter dem Himmel von morgen der Abgrund des Scheiterns beginnt

Mit „Der Auftrag. Erinnerung an eine Revolution“ kommt erstmals ein Stück von Heiner Müller auf die Bühne des Theaters Heilbronn. Ein Gespräch mit Intendant und Regisseur Axel Vornam über den Autor, die Verantwortung für den Fortschritt und den Spaß am Weiterdenken.

von Kristin Päckert

Heiner Müller ist für Sie einer der wichtigsten Theaterautoren der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie haben ihn auch persönlich kennen gelernt.

Ja, das ist aber schon lange her. Das war Mitte oder Ende der siebziger Jahre, als ich am Studententheater war. Da begann er gerade berühmt zu werden. Er war der große Geheimtipp unter den Autoren und eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Wenn Heiner Müller gesprochen hat, ging es nie um irgendetwas Banales. Man hatte immer den Eindruck, man hört jemanden beim Nachdenken, Entwickeln und Philosophieren zu. Das fand ich schon sehr spannend. Seine Art zu denken war sehr geschult an Dialektik. Das ist auch sein Verständnis von Geschichte und Vorgängen und das findet sich auch in den Stücken wieder.

„Der Auftrag“ überführt die Konflikte zwischen Ost und West in die postkolonialistischen Konflikte zwischen sogenannter Erster und Dritter Welt und ist eines der derzeit am meisten gespielten Werke Müllers. Warum ist das Stück gerade heute so brisant?

Das hat sicherlich auch mit der Situation zu tun, in denen sich die europäischen Länder befinden, und damit, dass man das Gefühl hat, dass mit jedem Fortschritt auch bestimmte Verluste verbunden sind. Man muss nachfragen, was denn Fortschritt überhaupt heißt, jetzt, Anfang des 21. Jahrhunderts. Wie lässt er sich definieren? Inwieweit kann ich ihn überhaupt gestalten oder wann werde ich Opfer des eigenen Fortschritts, den ich initiiert habe? Wie kann ich Fortschritt als Prozess in eine Permanenz bringen? Es ist die Frage, wie man das austariert, wie man das versteht und ob man diese Verluste hinnehmen muss. Ob es gar nicht anders denkbar, gar nicht anders machbar ist. Das macht auch die Tragik in den Stücken von Heiner Müller aus. Immer wieder diese Differenz zwischen historischen Entwicklungen und dem Verhältnis des Subjektes dazu. Wir befinden uns in einer Art von Status Quo und natürlich kann man sich in dieser Gesellschaft einrichten. Aber es wird insgesamt nicht mehr infrage gestellt, ob diese Gesellschaft, so wie sie sich jetzt konstituiert, wirklich in der Lage ist Zukunftsfragen zu beantworten. Wir erleben permanent, dass sie das nicht ist. Man denke nur an die Klimakonferenzen, die alle scheitern, obwohl jeder weiß, dass es Ende des Jahrhunderts zu spät sein wird. Die Gesellschaft oder die Menschheit ist dabei, sich selbst abzuschaffen. Mit sehendem Auge rennt sie auf den Abgrund zu. Und da ist man natürlich auch im Verständnis von Heiner Müller, der sagt, dass es vielleicht genau diese Katastrophe braucht, um wieder über so etwas wie Fortschritt nachzudenken und ihn in Gang zu bringen. Was die sogenannte Flüchtlingskrise angeht, liegen die Ursachen nicht nur im Krieg in Syrien. Man hat diese ganze Region seit 20 Jahren destabilisiert. Die Amerikaner vorne dran mit Völkerrechtsverletzungen. Aber dazu gehört ebenfalls diese Art von Postkolonialismus, der auch ganz heftig von der EU betrieben wird.

Heiner Müller sagt, sein Interesse an der Wiederkehr des immer Gleichen, sei ein Interesse an der Sprengung des Kontinuums. Gerade jetzt stehen wir wieder in einer politischen Verantwortung. Die westliche Politik reagiert auf den Anschlag von Paris erneut mit militärischen Interventionen. Bisher haben diese militärischen Reaktionen jedoch nie zu einer Stabilisierung, sondern zu noch mehr Gewalt geführt. Sind wir erneut bei einer Wiederkehr des immer Gleichen? Wird man die Geister, die man rief denn eigentlich noch los?

Das weiß ich nicht. Zumindest aber muss man, und das ist auch der verzweifelte Versuch von Heiner Müller, diese Geister immer wieder heraufbeschwören. Er hat mal diesen Satz geprägt: „Das Bekannte ist nicht erkannt.“ Wir haben uns an bestimmte Phänomene schon gewöhnt, aber wir befragen sie nicht mehr. Und das ist einfach der Punkt. Man muss sie immer wieder ausgraben, sie befragen. Sonst hat man gar keine Chance, diese Art von Kontinuum der Wiederkehr des immer Gleichen zu durchbrechen. Das funktioniert nur, wenn man immer wieder auf die Bruchstellen von Geschichte verweist. Das Furchtbare ist aber auch, dass ich in dem Moment, wo ich etwas verändere, auch damit rechnen muss, dass diese Veränderung etwas verändert, was ich vielleicht gar nicht verändert haben möchte. Da ist der Verweis auf die Risiken enthalten. Müller sagte: „Ich glaube an die Ausformulierung von Differenzen. Das ist das Einzige, was Dinge in Bewegung setzen kann.“ Das ist auch Aufgabe des Theaters, genau diese Differenzen aufzumachen und zu beschreiben. Bis zur Unerträglichkeit. Das Theater muss sich dann auch nicht wundern, wenn es nicht immer gemocht wird. Aber es ist wichtig, dass man es tut. Und, was das angeht, ist „Der Auftrag“ ein wichtiges Stück.

Heiner Müller hat sich besonders für das Motiv des Verrats interessiert, auch wegen seiner eigenen Ausreisegenehmigung. Spürbar ist dies in der Figur des Debuisson, der nach dem Siegeszug Napoleons den Auftrag als hinfällig betrachtet und zurück in den Schoß seiner Familie kehrt.

Naja, der Verrat ist aber ein schwer auszuhaltender. Wenn man sich einer gesellschaftlichen Utopie verpflichtet fühlt und diese auch weiter tragen will, ist der Moment, in dem in Frankreich die Konterrevolution zuschlägt, der Versuch dieser gesellschaftlichen Utopie also abgebrochen wird, für jemanden wie Debuisson schwer erträglich. Dann kommt die Frage nach der Sinnhaftigkeit dessen, was man bis dahin getan hat. Das Schlimme ist das Bewusstsein darüber. Das ist das, was die Figuren von Heiner Müller auch auszeichnet. Sie wissen um ihr Handeln, sie reflektieren es. Denen passiert es nicht, dass sie sagen, ich verkaufe mich ans Kapital und werde Manager oder Ingenieur und verdiene 150.000€ im Jahr, kann mir mein Einfamilienhaus kaufen und stütze damit dieses System, obwohl es eigentlich falsch ist. Das ist die Sache, die diese Figuren umtreibt und auch verzweifeln lässt. Als Antoine oder dann am Ende auch Debuisson.

Welche Rolle spielt dabei die Französische Revolution?

Sie ist nur das Vehikel. Es ist ja keine kontinuierliche Geschichte, in der die Französische Revolution abgehandelt wird. Büchner hat sich auch nicht für die Französische Revolution an sich interessiert, sondern für die deutschen Verhältnisse 1830. Also die Zeit der finstersten Restaurationen und Kleinstaaterei, und dieser Hoffnungslosigkeit, dass alles, was Französische Revolution war, dieser Funke von Aufbruch oder Fortschritt, mit Soldatenstiefeln niedergetrampelt. Also eine Zeit, in der nicht absehbar war, dass es da überhaupt eine gesellschaftliche Bewegung geben könnte. Und das ist natürlich das, was Heiner Müller auf eine ganz andere Art und Weise auch immer permanent untersucht. Diese Nicht-Bewegung, die wir gegenwärtig verzeichnen. In der man das Gefühl hat, es gibt eigentlich auch keinen gesellschaftlichen Diskurs mehr über so etwas wie Utopie. Es gibt keine gesellschaftliche Vision mehr. Sondern das, was passiert, ist, dass man den Status Quo mehr recht als schlecht verwaltet und auf Ärgernisse oder auf Veränderungen reagiert. Das ist ein Reagieren aber kein Gestalten mehr.

Ist das Stück auch dafür da, den Diskurs noch einmal neu anzuregen?

Na sicher. Das ist eine Sensibilisierung für die Widersprüche dieser Zeit, die zum Teil gar nicht mehr besprochen werden. Auch in den Parlamenten setzt man sich ja nicht wirklich mit den gesellschaftlichen Problemen auseinander. Das sind mehr oder weniger Reparaturkolonnen, die da unterwegs sind. Mehr aber auch nicht. Das, was man jetzt macht, das lässt sich trefflich an einem Beispiel beschreiben. Seit den achtziger Jahren wurde über die Festung Europa gesprochen. Seither sagt man, wenn die Entwicklungen zwischen Erster und Dritter Welt weiter so auseinander laufen – und man kann es jetzt einfach benennen als die Schere zwischen Arm und Reich – dann werden die Leute irgendwann vor Europa stehen und zu recht sagen: „Wir wollen was zu fressen haben“. Und die wird dann auch kein Stacheldrahtzaun zurückhalten, die werden teilhaben wollen. Diese Situation ist lange absehbar gewesen. Man muss auch fragen, ob man überhaupt daran interessiert gewesen ist, da stabile Verhältnisse einkehren zu lassen oder ob man sich nicht verkalkuliert hat. Ob das Irak ist oder der Arabische Frühling, den man so fröhlich beklatscht hat. Jetzt sieht man, dass daraus keine stabilen Verhältnisse und politische Strukturen erwachsen sind, sondern die Konflikte aufbrechen, die über Jahrzehnte erheblich durch diese autoritären Regierungsformen untern Teppich gehalten wurden.

Der Engel der Verzweiflung ist eine allegorische Figur, der auf Walter Benjamins Engel der Geschichte verweist. Wie steht er zum Stück?

Das ist einerseits eine Art Kommentarebene, andererseits in gewisser Weise auch die innere Stimme von Antoine. Das ist auch die Reflektiertheit dieser Figuren, die genau wissen, was sie tun und woran sie verzweifeln. Und das hat schon damit zu tun, wenn er sagt „ich bin der kommende Aufstand“. Aber da ist das Scheitern schon mit formuliert. Und das ist das, was die Figuren auch in den Wahnsinn treibt, das wirklich tragische Moment, wo es dann in gewisser Weise auch die Dimension einer griechischen Tragödie hat. Ich weiß, ich werde etwas wieder und wieder tun und ich weiß in dem Moment, in dem ich die Särge der Toten aufsprenge und der Himmel der Aufstand ist, lauert dahinter schon der Abgrund des Scheiterns. Das ist dieser Moment, in dem die Revolution institutionell wird oder in sich selbst gefriert. Und das ist auch der Moment dieser allegorischen Figur. Das ist auch das Faszinierende in den Texten Müllers, dass in diesen paar Zeilen, die man natürlich nicht bis ins Letzte analysieren kann, immer auch ein gewisser Interpretationsspielraum ist. Das ist die Qualität dieser Sprache, dass sie ganz unterschiedliche Assoziationen bei einem auslöst, die man nicht immer unbedingt in Begriffe fassen kann. Das ist ja auch ein harter Prozess eines permanenten Versuches, sich dem anzunähern, es verstehen zu wollen. Es gibt ja auch Texte, die habe ich durchgelesen und dann habe ich sie verstanden. Das war’s. Aber um die muss ich mich auch nicht weiter bemühen. Und das ist ja das, an dem man dann Spaß daran hat, wenn man es möchte, dass man an diesen Texten gedanklich immer weiter arbeitet, um dahinter zu kommen. Dieser Text ist voll von Brüchen. Prosatexte wechseln sich ab mit Spielszenen und Traumsequenzen, die sich unmittelbar anschließen. Das macht den Reiz dieses Textes aus. Man kann keiner kontinuierlich erzählten Geschichte folgen, sondern ist gezwungen, jede Szene und jeden Moment neu zu bewerten und sich neu anzueignen. Und das ist auch das Vergnügen, zu dem man die Zuschauer einlädt. Der Abend wird keine einfachen Antworten erzeugen, sondern im besten Fall nachwirken. Vielleicht wird man Sätze im Ohr haben, die einen nicht loslassen, weil man versucht sie zu begreifen oder ins Verhältnis zur eigenen Realität zu setzen. Und das ist, glaube ich, das spannende, was so ein Text kann.

»Galilei ist einfach kein Taktiker«

»Ich habe meinen Beruf verraten«, bekennt Galileo Galilei. »Ein Mensch, der das tut, was ich getan habe, kann in den Reihen der Wissenschaft nicht geduldet werden.« Die bittere Selbstanklage, mit der Bertolt Brecht sein »Leben des Galilei« (fast) enden lässt, steht in schroffem Kontrast zum leidenschaftlichen Glauben an Vernunft und Wahrheit, mit dem er das Stück beginnt. Seit den frühen 1930er Jahren hatte er sich mit der Figur des 1564 in Pisa geborenen Wissenschaftlers auseinander gesetzt, der seine bahnbrechenden Erkenntnisse auf Druck der Inquisition 1633 widerrief. Das »Leben des Galilei« wurde für Brecht zu einer Art Lebensprojekt: Bis zu seinem Tod im Jahr 1956 überarbeitete und veränderte er den Text – und die Konzeption der Titelfigur. Die gesellschaftlich-politischen Brüche und Verwerfungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirkten ebenso auf seine Arbeit ein wie die damals aktuellen Entwicklungen in Forschung und Wissenschaft, von der Spaltung des Atoms durch deutsche Physiker bis zu den amerikanischen Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki. Kein Wunder, dass »sein« Galilei, der den historischen Galilei in der öffentlichen Wahrnehmung längst verdrängt hat, sich durch die drei überlieferten Fassungen Brechts vom klugen, widerständigen Aufklärer zur zwiespältigen und durchaus schuldbehafteten Figur wandelt.

Das Verhältnis von Wissenschaft und gesellschaftlicher Verantwortung, zwischen Wissenschaftler und Obrigkeit ist der komplexe Kern dieses »Meisterstückes«. »Wie weit dürfen Wissenschaft und Forschung gehen? Muss/Kann Wissenschaft der Politik – oder der Gesellschaft – dienen? Das sind wichtige und moderne Fragestellungen auch für unsere Gesellschaft«, bestätigt die Regisseurin Esther Hattenbach, die nach zeitgenössischen Stücken wie »Unschuld«, »Der Stein« oder »Verbrennungen« nun einen großen Klassiker auf die Bühne des Großen Hauses bringt. Wie ist ihr Zugriff auf die Titelfigur? »Galilei ist ein Wissenschaftler, der getrieben ist von seiner Neugier und der Leidenschaft nach Aneignung der Welt. Wissenschaft ist für ihn die Auseinandersetzung mit der ganzen Welt. Galilei ist einfach kein Taktiker. Politische Dimensionen verkennend, verstrickt er sich im Ränkespiel mit der Obrigkeit, in diesem Fall die katholische Kirche und der Adel.« Die Berliner Regisseurin stellt das Diskursive des Stückes in den Mittelpunkt ihrer Inszenierung: »Es wäre zu einfach, Gut und Böse zu verteilen. Alle Figuren haben aus ihrer Sicht heraus Recht. Aber sie scheitern darin, einen gemeinsamen Standpunkt auszuhandeln. Am Ende stehen nicht neu verhandelte Demokratie, sondern Konflikt und Spaltung. Eine Situation, wie wir sie ja auch gerade in Europa erleben.«

Für ihr Konzept haben Hattenbach und ihre Bühnenbildnerin Ulrike Melnik einen »Diskurs-Raum« entwickelt, auf dessen »Teppich der Macht« und zwischen allen Stühlen Galilei, seine Schüler und Unterstützer und seine Kontrahenten aufeinander treffen. Der Heidelberger Komponist und Musiker Johannes Bartmes wird dazu Hanns Eislers Lieder zu »Leben des Galilei« für eine live auf der Bühne spielende, dreiköpfige Combo (inklusive einer »Human Beatbox«) arrangieren.

Von Andreas Frane

Axel Vornam inszeniert Philipp Löhles brandaktuelle Gesellschaftssatire im Großen Haus

»Löhles Kommentar zur Wirklichkeit«: Das war der Titel der Veranstaltungsreihe, die der Dramatiker Philipp Löhle am Berliner Maxim Gorki Theater entwickelt hatte. Und das könnte auch als Motto über seinen Stücken stehen, die sich kritisch, zuspitzend, provozierend und oft mit beißendem Witz mit den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen und Fragestellungen auseinander setzen. Löhles rasante »Globalisierungsfarce« »Das Ding« hatte das Theater Heilbronn bereits in der Spielzeit 2013/14 auf die Bühne der damaligen Kammerspiele gebracht. Jetzt zeigen wir auf der großen Bühne »Wir sind keine Barbaren!«.

»Löhles Kommentar zur Wirklichkeit«: Das war der Titel der Veranstaltungsreihe, die der Dramatiker Philipp Löhle am Berliner Maxim Gorki Theater entwickelt hatte. Und das könnte auch als Motto über seinen Stücken stehen, die sich kritisch, zuspitzend, provozierend und oft mit beißendem Witz mit den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen und Fragestellungen auseinander setzen. Löhles rasante »Globalisierungsfarce« »Das Ding« hatte das Theater Heilbronn bereits in der Spielzeit 2013/14 auf die Bühne der damaligen Kammerspiele gebracht. Jetzt zeigen wir auf der großen Bühne »Wir sind keine Barbaren!«.

Ganz und gar nicht als Barbaren, nein, als Gutmenschen empfinden sich die beiden jungen, offensichtlich wohlsituierten Pärchen Barbara und Mario und ihre Nachbarn Linda und Paul. Wobei ihnen das Etikett »Gutmenschen« sicher zu spießig wäre, immerhin sind sie als neuerdings vegane Köchin, mobile Fitnesstrainerin – Zumba! Bokwa! Crossfit! – oder als Sound-Entwickler für Elektroautos – wegen der Blinden! – ganz auf der Höhe der Zeit. Und alle Fragen und Entscheidungen des Wohlstands-Lebens könnten sich behaglich auf Prosecco oder Rosé, Klapp-räder oder Flachbildfernseher – mit Ultra HD! – beschränken, würde Barbara nicht ausgerechnet an ihrem Geburtstag einem Flüchtling Tür und Heim öffnen. Bobo – oder heißt er doch Klint? – bringt allein durch seine Anwesenheit den Hausfrieden in Schieflage, Ängste und Vorurteile, Aggression und verdrängtes Begehren brechen unter der Oberfläche scheinbarer Toleranz und Hilfsbereitschaft hervor. Und dann ist plötzlich der Flachbildfernseher zerstört. Und Barbara verschwunden.

Der 37jährige Ravensburger Philipp Löhle schrieb »Wir sind keine Barbaren!« 2014 für das Stadttheater Bern, mitten in einer öffentlichen Debatte um Zuwanderung und »Überfremdung« in der Schweiz. Zwei Tage nach der Uraufführung am 8. Februar wurde in der Eidgenossenschaft über die rechte Volksinitiative »Gegen Masseneinwanderung« abgestimmt. In Anbetracht der Flüchtlingssituation, der PEGIDA-Bewegung und der zunehmend schärfer geführten Diskussionen um Aufnahmequoten, Asylrecht und Fremdenfeindlichkeit erweist sich »Wir sind keine Barbaren!« als brandaktuelles Zeitstück, das mit seinem spitzen Humor den wohl zur Zeit wundesten Punkt der westlichen Demokratie trifft.

Löhles Theatertext setzt dabei zwei besondere dramaturgische Kniffe ein: Der »schwarze« Flüchtling tritt nie auf der Bühne in Erscheinung, wir bekommen ihn nur gefiltert durch die Meinungen der anderen Figuren vermittelt. Und es gibt – neben Barbaras Schwester Anna – noch eine weitere Hauptfigur im Stück: den »Heimatchor«, der immer wieder mit einem kräftig artikulierten WIR-Gefühl die Handlung unterbricht und kommentiert (»Hier sind WIR / WIR sind viele / Kein Platz mehr sonst«). In seinen Texten artikuliert sich eine Mischung aus nachvollziehbaren Ängsten und erschreckender Stammtischrhetorik, die die Abgründe hinter der Fassade so manches wohlsituierten Bürgers aufzeigt. Für diesen Chor, der einmal auch leibhaftig ins Singen kommt, hat sich Regisseur Axel Vornam eine spannende Lösung ausgedacht: Ein gutes Drittel besteht aus Schauspielern des Ensembles und Gästen, die Mehrheit aus Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und Region Heilbronn. Passend am 3. Oktober – und als Abschluss der Themenwoche »Krieg« – bringen wir »Wir sind keine Barbaren!« im Großen Haus des Theaters Heilbronn zur Premiere.

Von Andreas Frane

Der ganz normale Bürowahnsinn

Wer weiß heute noch wo ein Rückstelltastenregulatoren-Abstandseinstellrad eingebaut ist? Die »Office-Managerin« sicher nicht mehr, die »Sekretärin« aber schon, denn sie kann sie noch bedienen: die Schreibmaschinen dieser Welt mit den so vertraut klingenden und erfolgsversprechenden Namen wie Erika, Mignon, Triumph und Olympia.

Wer weiß heute noch wo ein Rückstelltastenregulatoren-Abstandseinstellrad eingebaut ist? Die »Office-Managerin« sicher nicht mehr, die »Sekretärin« aber schon, denn sie kann sie noch bedienen: die Schreibmaschinen dieser Welt mit den so vertraut klingenden und erfolgsversprechenden Namen wie Erika, Mignon, Triumph und Olympia.

Im Zeitalter von PC, Laptop und iPad stehen zwar keine Schreibmaschinen mehr in den Arbeitsstuben der »Fachkauffrauen für Büromanagement«, allerdings ist der alltägliche Wahnsinn, der sich hier zuweilen austobt, absolut zeitlos. Deshalb werfen wir, pünktlich zum Sommer, wenn fast ein jeder schon gedanklich im Urlaub ist, einen Blick in die Betriebsabläufe eines Großraumbüros und schauen keineswegs grauen »Büromäusen« beim Fingernägel lackieren, Kaffee kochen, Frauenzeitschriften lesen und privaten Telefonieren zu. Aber es werden nicht nur Klischees bedient, es wird auch gearbeitet! Sechs singende Sekretärinnen schreiben Steno (Versuchen Sie das fünf Mal hintereinander fehlerfrei zu sagen!), werden zum Diktat gerufen, nehmen Telefonate an, vertrösten Anrufer und klappern auf den Schreibmaschinen bis die Tastatur raucht und nicht nur die Farb- sondern auch die Stimmbänder glühen. Denn die Damen des Vorzimmers sind nicht nur virtuose Schreibmaschinistinnen, sondern auch leidenschaftliche musikalische Bürokräfte, die trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere (vom Vamp über das schüchterne Hausmütterchen bis hin zur biederen Bürovorsteherin sind alle dabei), eins vereint: Die Sehnsucht nach »A little respect«. Und so singen sie von ihren Sorgen und Nöten, die der turbulente Sekretärinnenalltag mit sich bringt, aber auch von den verborgenen Sehnsüchten und geheimnisvollen Lastern, die mit ein bisschen Tipp-Ex nicht so einfach zu entfernen sind. Zickenkriege werden ebenso besungen wie Büroromanzen, wenn schon nicht mit dem Chef, dann mit dem blassen und unscheinbaren Büroboten, der eine Bürorevolte nur dadurch zu verhindern weiß, dass er den Eros (Ramazotti) in sich weckt und so seine wahre Identität zu erkennen gibt.

Franz Wittenbrink, dessen Liederabend »Männer« einer der Renner der letzten beiden Spielzeiten im Großen Haus war, hat neben dem testosterongestählten Abend mit »Sekretärinnen« auch einen echten Frauenquotenkracher mit Herz, Humor und Hits zu bieten. Dabei ist »Sekretärinnen« mehr als nur ein Liederabend. Es ist eine Musical-Revue, ein »Tippsical«, ist geballte Frauenpower, gepaart mit musikalischen Freudentänzen und poppigem Schreibmaschinengeklapper. Ein wahrhaft feminines Vergnügen, bei dem auch die Männer nicht zu kurz kommen …

Regisseur Philippe Besson stellt sich mit der flotten Mischung aus Schlager, Chanson und Pop erstmals dem Heilbronner Publikum vor. Mit dabei ist auch der Berliner Musiker und Sänger Andreas »Kulle« Dziuk, der u. a. seit 1996 Keyborder der deutschen Rockband Pankow ist.

Wie ein Spielplan entsteht …

»Nach dem Spielplan ist vor dem Spielplan«: Wenn Mitte April auf der alljährlichen Pressekonferenz Intendant Axel Vornam, Hausregisseur Alejandro Quintana und die Dramaturgen die 25 Premieren der kommenden Spielzeit der Öffentlichkeit vorstellen, dann haben die Vorüberlegungen für die übernächste Saison bereits begonnen. Schon sind Kontakte zu anderen Theatern geknüpft, um Musiktheater- und Tanzgastspiele für die Zukunft anzudenken. Und das permanente Lesen aktueller Stücke, über die die Theaterverlage in regelmäßigen Abständen per E-Mail oder über ihre Broschüren informieren, hört sowieso nie auf.

Das Spielplan-Machen ist ein ständiger, durchaus langwieriger Prozess, für die Dramaturginnen und Dramaturgen der deutschen Theaterlandschaft ist es die Kür zur Pflicht des Tagesgeschäfts. Denn das ist ihr großes Spielfeld: Das Lesen und Auswählen, das Suchen und Finden, das Diskutieren und Abwägen. Andreas Frane und Stefanie Symmank schlagen die Stücke für Großes Haus und Komödienhaus, Stefan Schletter für die BOXX vor, die Entscheidungshoheit hat dabei Intendant Axel Vornam, der die thematische Diskussion anstößt und sich mit eigenen Vorschlägen, manchmal durchaus streitbar, in die Stück- und Stoffsuche einbringt.

Wie zu jedem Spiel, gehören allerdings auch zu diesem Regeln: Die Anzahl und Verteilung der Stücke auf die Spielstätten ist gesetzt, dazu kommen Gastspiele aus Oper, Operette, Ballett, Tanztheater und Boulevard, gerne auch mal auf Schwäbisch. Und dabei macht’s die intelligente Balance: Ein gutes Verhältnis aus Klassischem und Neuem, Unterhaltung und Anspruch, für alle Altersgruppen. Sternchenthemen und Schullektüren wollen dabei ebenso beachtet sein wie entscheidende Fragen wie »Was wird dieses Jahr das Weihnachtsmärchen?« oder »Was spielen wir an den Feiertagen und an Silvester?«. Dazu kommt noch: »Haben bzw. finden wir dafür die richtigen Regisseure?« und »Können wir alles mit unserem Ensemble besetzen?« Und natürlich sollten die Stücke möglichst in den letzten zehn Jahren nicht bereits gelaufen sein, denn nicht nur wir, sondern auch unsere Abonnenten lieben die Abwechslung.

Das klingt kompliziert, fast unlösbar und irgendwie »strategisch«? Keine Sorge, das sind nur die Rahmenbedingungen, denn innerhalb dieses Rahmens wird es spannend: Auf den sogenannten Spielplankonferenzen, zu denen sich Dramaturgie und Intendant im stillen Kämmerlein regelmäßig treffen, sind der Fantasie, dem Findungsreichtum und der Diskussionslust erst einmal keine Grenzen gesetzt. Welches Profil wollen wir dem Haus und den einzelnen Spielstätten geben? Welche Themen bewegen uns und unser Publikum gerade? Wie positioniert sich das Theater zu den gesellschaftspolitischen Fragen und Problemen unserer Zeit? Manchmal gerinnt aus diesen Diskussionen in Verbindung mit Stoffen und Texten bereits ein übergreifendes Thema, manchmal verständigt man sich erst über ein mögliches »Motto« der Spielzeit und macht sich dann auf die Suche nach Stücken dazu.

Doch wie hält sich die Aktualität und Relevanz eines Spielplans? Theater ist im Vergleich zu den modernen Massenmedien ein eher langsames Medium, das heißt, der Weg von der Spielplanplanung bis zur Premiere dauert mindestens ein halbes Jahr. Und was beim Planen auf den Nägeln brennt, könnte sich später als Strohfeuer erwiesen haben. Unsere Stärke allerdings liegt in der Kontinuität, der Vertiefung, der Zuspitzung und der »Nachhaltigkeit«, mit der wir uns mit Fragen und Themen beschäftigen. Und in der Konzentration, die das dem Publikum abverlangt. Wo sonst kommen noch so viele Menschen an einem Ort zusammen, um sich für zwei Stunden oder länger mit einer Inszenierung auseinander zu setzen? Ist der Spielplan komplett, wird es für uns ernst: Werden wir mit unseren Themen, Titeln und Inszenierungen das Publikum treffen – ins Hirn, ins Herz, manchmal auch ins Zwerchfell? Das entscheiden am Ende Sie!

»Liebes Geburtstagskind, liebe Familie …«

An einem Familientreffen sind nicht nur die schuld, die es ausrichten, sondern auch die, die es nicht verhindern, bemerkte einst der Schriftsteller Karl Kraus. Recht hat er, und dennoch lassen sich manche Familienzusammenkünfte nur schwer vermeiden. Hochzeiten, Taufen, Geburtstage, Weihnachten – die Familie, sie lebe hoch, hoch, hoch! Schließlich muss man die Feste feiern, wie sie fallen, auch wenn am Ende die Familie gedemütigt und aufgelöst am Boden liegt.

Mit einem Fest beginnt auch das gleichnamige Stück, in dem nicht nur das ein oder andere Glas, sondern auch der Mantel des Schweigens gehoben wird. Hotelier und Patriarch Helge Klingenfeld-Hansen feiert seinen sechzigsten Geburtstag und natürlich erscheint die gesamte Familie. Doch Festtagsstimmung sieht anders aus. Die Ehe des jüngsten Sohnes Michael ist angeschlagen, Tochter Helene hat zum Entsetzen der Familie ihren neuen Freund mit dem unaussprechlichen Namen Gbatokai mitgebracht und über allem schwebt der vor wenigen Monaten begangene Selbstmord der Tochter Linda. Doch das Fest muss stattfinden, und so hangelt man sich von einer Tradition zur nächsten: Begrüßung, Smalltalk, Essen. Dann der Tagesordnungspunkt Tischreden. Im Raum sinkt die Temperatur gefühlt unter Null, denn der älteste Sohn Christian hält eine Rede mit dem Titel »Wenn Vater ins Bad wollte«. Was die Tafelrunde nun zu hören bekommt, ist ein Familiengeheimnis, vielleicht das dunkelste, was eine Familie haben kann. Doch Christian wird vom Vater verspottet, die Mutter versucht abzulenken, Schwester Helene bittet den Bruder zu schweigen, Michael wird sogar handgreiflich, der Toastmaster setzt zu einer neuen Rede an, der Festtagsmusiker haut in die Tasten, Großvater möchte auch noch was sagen und niemand kann der Situation entkommen, denn die Dienerschaft hat sämtliche Autoschlüssel entwendet. Das Fest wird zu einer Qual für alle, besonders für Christian, dem keiner zu glauben scheint. Nur durch einen Brief der verstorbenen Linda kann die Lebenslüge der Familie aufgedeckt werden. Am nächsten Morgen finden sich alle Geburtstagsgäste zum Frühstück ein. Mit dem Essen kann jedoch erst begonnen werden, wenn einer den Raum verlässt …

»Der Fokus der Inszenierung liegt nicht auf diesem speziellen Familiengeheimnis der Klingenfeld-Hansens, sondern vielmehr darauf, dass es in fast jeder Familie ein wie auch immer geartetes Geheimnis gibt. Zugegeben, in »Das Fest« ist dieses ein besonders drastisches«, beschreibt Regisseurin Uta Koschel. »Wie gehen Familienmitglieder damit um, dass es plötzlich ausgesprochen wird? Wie beeinflusst das die Beziehungen und Machtverhältnisse? Wer zieht Konsequenzen? Wer nicht?« Ein Fest der Wahrheiten also, ein Fest der Familie auch und nicht zuletzt ein Fest für Schauspieler.

Wo ein Fest stattfindet …

… muss es auch Menschen geben, die die festliche Gesellschaft bedienen und bewirten. In unserem nächsten Stück im Großen Haus namens „Das Fest“ (Premiere am 7. März) feiert Familienpatriarch Helge Klingenfeld-Hansen seinen 60. Geburtstag. Eine große Party ist geplant, Familie und Freunde sind eingeladen und das hoteleigene Personal auf Höflichkeit und reibungslosen Ablauf getrimmt. Zum Essen gibt es reichlich und der Alkohol fließt in Strömen, da hat die Dienerschaft gut zu tun. Nun reden wir hier aber über ein Theaterstück, das ausschließlich von Schauspielern bestritten wird. Von diesen kann man zwar unter anderem erwarten, dass sie sich seitenweise Text merken, aber dass sie Tische eindecken und servieren können wie die Profis gehört nicht unbedingt zu einer klassischen Schauspielausbildung. Für die Inszenierung von „Das Fest“ ist es aber überaus wichtig, dass die drei Schauspieler Katharina Voß, Bettina Burchard und Gabriel Kemmether, die das Personal des Hotels verkörpern, ihre besten Servicequalitäten unter Beweis stellen. Um die vorhandenen Grundlagen (Messer rechts, Gabel links) weiter auszubauen, haben wir uns Hilfe von einem wirklichen Profi geholt. Sarah Kuchenbecker ist Chef de Rang im „Ratskeller“ in Heilbronn und hat den drei Serviceeleven einen Schnellkurs in Sachen Eindecken und Bedienen gegeben. Wo liegt der Löffel? Wo stehen Weißwein-, Rotwein- und Wasserglas? Von welcher Seite wird das Essen serviert, von welcher wieder abgeräumt? Wie trägt man mehrere Teller gleichzeitig und sind 10 Gläser in einer Hand wirklich zu transportieren? Wie organisiert man Besteck, Essenreste und Teller, ohne sich einen Wolf zu laufen und wer bedient eigentlich wen und nach welchen Merkmalen? Alter? Geschlecht? Oder bekommt der zuerst sein Essen, der den größten Hunger hat?

… muss es auch Menschen geben, die die festliche Gesellschaft bedienen und bewirten. In unserem nächsten Stück im Großen Haus namens „Das Fest“ (Premiere am 7. März) feiert Familienpatriarch Helge Klingenfeld-Hansen seinen 60. Geburtstag. Eine große Party ist geplant, Familie und Freunde sind eingeladen und das hoteleigene Personal auf Höflichkeit und reibungslosen Ablauf getrimmt. Zum Essen gibt es reichlich und der Alkohol fließt in Strömen, da hat die Dienerschaft gut zu tun. Nun reden wir hier aber über ein Theaterstück, das ausschließlich von Schauspielern bestritten wird. Von diesen kann man zwar unter anderem erwarten, dass sie sich seitenweise Text merken, aber dass sie Tische eindecken und servieren können wie die Profis gehört nicht unbedingt zu einer klassischen Schauspielausbildung. Für die Inszenierung von „Das Fest“ ist es aber überaus wichtig, dass die drei Schauspieler Katharina Voß, Bettina Burchard und Gabriel Kemmether, die das Personal des Hotels verkörpern, ihre besten Servicequalitäten unter Beweis stellen. Um die vorhandenen Grundlagen (Messer rechts, Gabel links) weiter auszubauen, haben wir uns Hilfe von einem wirklichen Profi geholt. Sarah Kuchenbecker ist Chef de Rang im „Ratskeller“ in Heilbronn und hat den drei Serviceeleven einen Schnellkurs in Sachen Eindecken und Bedienen gegeben. Wo liegt der Löffel? Wo stehen Weißwein-, Rotwein- und Wasserglas? Von welcher Seite wird das Essen serviert, von welcher wieder abgeräumt? Wie trägt man mehrere Teller gleichzeitig und sind 10 Gläser in einer Hand wirklich zu transportieren? Wie organisiert man Besteck, Essenreste und Teller, ohne sich einen Wolf zu laufen und wer bedient eigentlich wen und nach welchen Merkmalen? Alter? Geschlecht? Oder bekommt der zuerst sein Essen, der den größten Hunger hat?

Es war ein wirklich spannender und erhellender Besuch im „Ratskeller“. Jeder Schauspieler war sich sicher, dass er das nächste Mal, wenn er in einem Restaurant bedient wird, genauer auf manche Dinge achten wird.

Sie haben den Dreh raus!

[tribulant_slideshow post_id=“7672″]

Aberglaube und Theater gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Gerade an Premierenabenden, an denen die Spannung ohnehin die einer Starkstromleitung um vieles übersteigt, darf man nichts falsch machen. So darf jedem Schauspieler erst dann „Toi, Toi, Toi“ gewünscht werden, wenn er bereits im Kostüm ist. Außerdem darf nur über die linke Schulter gespuckt werden (angeblich sitzt da der Teufel, den man von der Schulter … na Sie wissen schon) und der Schauspieler bzw. der Beglückwünschte darf sich auf keinen Fall für die guten Wünsche bedanken.

Ein schöner Brauch ist auch der des Premierengeschenks. Viele Produktionsbeteiligte machen sich Gedanken und überlegen sich was kleines Feines, was mit dem Stück in einem Zusammenhang steht. Zur Premiere von „Don Karlos“ am vergangenen Wochenende gab es von Bühnenmeister Pit Müller ein Drehbuch als Geschenk. Ein Drehbuch? Ja genau! Für alle, die „Don Karlos“ noch nicht gesehen haben: Sie dreht sich doch! Und zwar nicht nur die Drehscheibe, sondern auch 2 T-förmige Körper und das jeweils um die eigene Achse. Viele, die „Don Karlos“ am Premierenabend bereits gesehen haben, haben sich gewundert, wie sich diese beiden Körper wie von Zauberhand bewegen können. Um bei der Wahrheit zu bleiben: Es sind vier Zauberhände, die sich mit weiteren vier Zauberhänden bei den Vorstellungen abwechseln. Was Sie als Zuschauer nämlich nicht sehen, sind unsere zwei Techniker, die sich während des ganzen Abends hinter den Körpern verstecken, um diese im richtigen Moment in die richtige Position zu drehen. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere Techniker nach knapp drei Stunden Durchdrehens selbst wie durchgedreht, denn die 6,80 m hohen Körper sind mit ihren jeweils 1,4 Tonnen nicht gerade ein Leichtgewicht und müssen fast 30 Mal über den Abend verteilt bewegt werden. Eine von vielen technischen Hochleistungen besteht darin, dem Wunsch des Bühnenbildners Tom Musch nachzukommen, dass sich „die Körper so leicht wie Drehtüren drehen lassen sollten“, dieser Abend besticht aber unbenommen auch durch eine, wenn auch unsichtbare, menschliche Hochleistung hinter den T-Körpern.

Damit sich aber alles so reibungslos dreht und bewegt, hat Pit Müller die „Lizenz zum Durchdrehen“ angefertigt, die den Bühnentechnikern genau zeigt, was wann wo und in welchem Winkel passieren soll. Da könnte man beim Draufschauen fast selbst durchdrehen vor lauter Zahlen, Pfeilen, Punkten. Aber unserer Technikmannschaft hat den Dreh raus, nicht nur was das Lesen des Drehbuchs, sondern auch das Drehen der Körper an sich angeht. Da kann jeder Drehwurm einpacken!

Ab dem 29. Januar können sie wieder erleben, wie im „Don Karlos“ Schauspieler, Techniker und Bühne ab-, um-, weg-, auf- und durchdrehen.

Von Stefanie Symmank

»Acht und zwanzig Jahre und nichts – nichts für die Unsterblichkeit gethan!«

Zerrissen zwischen Utopie und Wirklichkeit – Friedrich Schillers »Don Karlos« im Großen Haus

Es kommt in den besten Familien vor: ein Streit zwischen Vater und Sohn. Häufig geht es dabei um Unabhängigkeit, Selbstbehauptung, Lebensentwürfe, Frauen. Meistens wird eine Lösung des Konflikts gefunden – manchmal durch den Richterspruch der Mutter bzw. Ehefrau − und der Familienfrieden ist wieder hergestellt. Wenn der Vater jedoch der König von Spanien und der Sohn der Kronprinz, die Frau des Hauses gleichzeitig Königin, Stiefmutter und Ex-Verlobte ihres Stiefsohnes ist, verweben sich Familienstreit mit politischen Intrigen und Machtspielen. So auch beim Freiheitsdichter und Geschichtsskeptiker Friedrich Schiller in seinem »Don Karlos«.

Im Palast des spanischen Königs hängt der Haussegen schief. Don Karlos, der Infant von Spanien, liebt seine Stiefmutter Elisabeth. Früher war sie mit ihm verlobt, wurde aber aus politischen Interessen von Philipp, dem König von Spanien und Vater von Karlos, geheiratet. Nur dem Marquis von Posa, der soeben aus den aufständischen flandrischen Provinzen nach Madrid zurückgekehrt ist, wagt Karlos sich zu offenbaren. In einem von Posa arrangierten Treffen zwischen Karlos und Elisabeth weist diese den Infanten entschieden zurück. Posa drängt den Prinzen, sich für den Freiheitskampf der Niederlande zu verwenden. Tatsächlich bittet Karlos seinen Vater um das Kommando über die nach Flandern zu entsendenden spanischen Truppen, doch der König lehnt ab. Der Sohn ist politisch zu unerfahren. Der gewiefte Machtpolitiker Herzog Alba wird an seiner statt ins Krisengebiet geschickt. Don Karlos bleibt in Madrid und wird zum Spielball zahlreicher Intrigen und Interessenkämpfe, in die auch Posa verstrickt zu sein scheint. Aufgerieben zwischen privaten Konflikten und realpolitischen Notwendigkeiten geraten Vater und Sohn, König und Prinz, in eine aussichtslose Lage, in der es um Leben und Tod und um den Fortbestand Spaniens als Weltmacht geht.

Intendant und Regisseur Axel Vornam inszeniert »Don Karlos« in der Rigaer Fassung von 1787. In dieser verzichtet Schiller sowohl auf die Versform, als auch auf die klerikale Ebene. Das Changieren zwischen politischem Drama und Familientragödie, zwischen Utopie und Wirklichkeit, das Ringen um eine neue gesellschaftliche und politische Ordnung des Landes in Spanien um 1568 und im absolutistischen Deutschland nur wenige Jahre vor Ausbruch der Französischen Revolution, bringt Idealist Schiller in dieser Fassung auf den Punkt.

Von Stefanie Symmank